公開日2025.9.30

車のバッテリー上がりの原因は?対処法とやってはいけないことを解説

車のトラブルの中でも「バッテリー上がり」は、突然エンジンがかからなくなるため、慌てないように日頃から備えておくことが大切です。本記事では、バッテリー上がりの原因や確認方法、そして実際に動かなくなったときの対処法をわかりやすく解説します。

車のバッテリー上がりが起こる原因

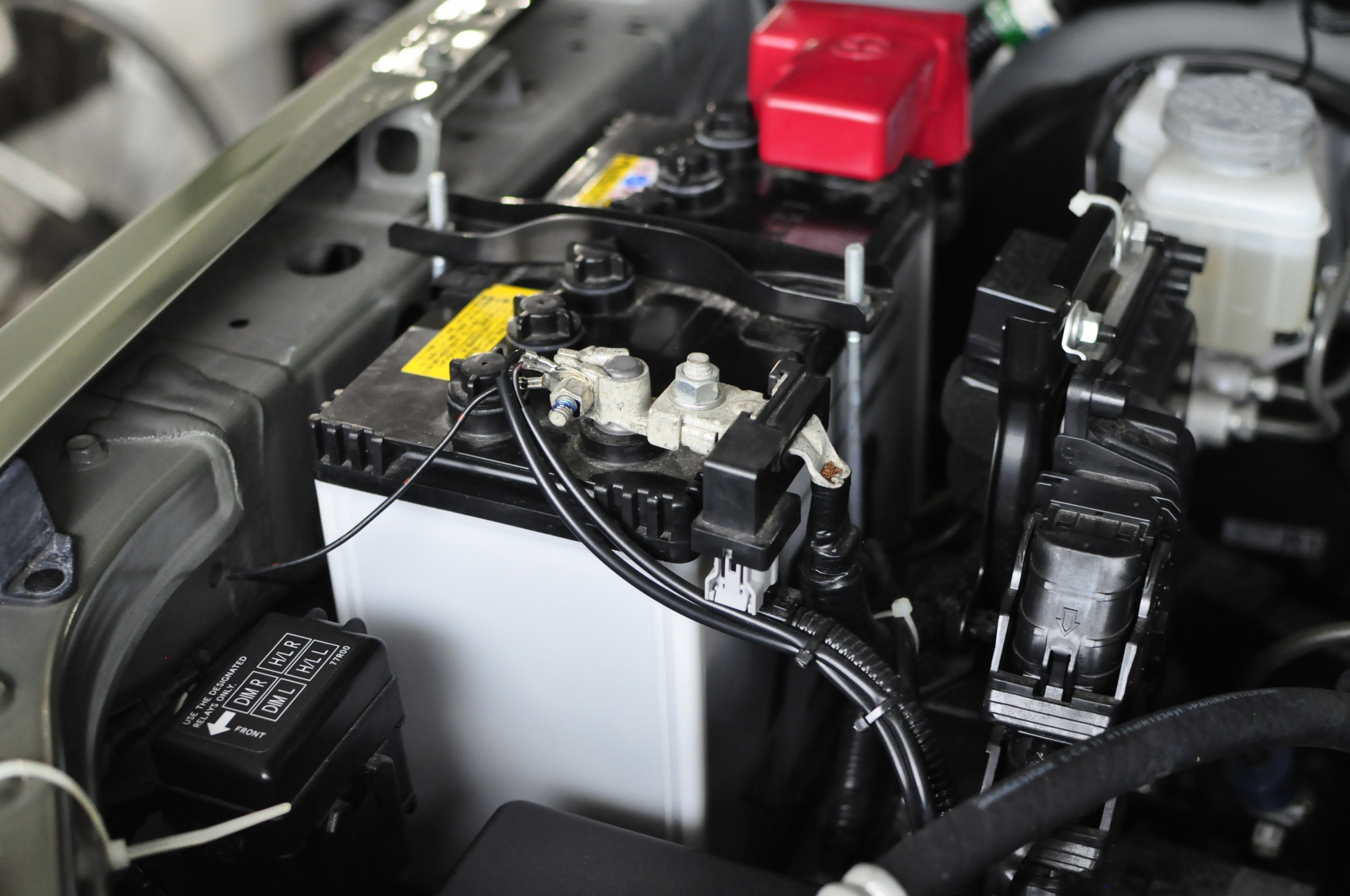

車のバッテリーは、エンジンを始動させるための電力を供給するだけでなく、ライトやエアコン、カーナビなどの電装品を動かすための電源としても重要な役割を担っています。走行中はオルタネーター(発電機)が充電を行い、常に電力を補っています。しかし、発電と電力消費のバランスが崩れると、十分な電力が確保できず、バッテリー上がりにつながります。

バッテリー上がりの主な原因は、以下のとおりです。

バッテリーの自然放電

バッテリーは使っていなくても少しずつ電気を失っていきます。これを「自然放電」と呼びます。長期間車に乗らず放置していると、オルタネーターによる発電がないまま電力が減り続け、やがてエンジンがかからなくなることがあります。週末しか車を使わない方や、旅行などで数週間放置する場合には注意が必要です。

バッテリーの劣化

バッテリーは消耗品であり、使用を続けるうちに性能が低下していきます。車のバッテリーの寿命は2〜3年、長くても5年程度とされており、寿命が近づくと蓄えられる電力量が減り、エンジンがかかりにくくなります。劣化の兆候を放置すると突然のバッテリー上がりにつながるため、定期的な点検と適切なタイミングでの交換が必要です。

その他の原因

バッテリー上がりは、劣化や自然放電以外の要因でも発生します。代表的なのが、ヘッドライトやルームランプの消し忘れによる過放電です。また、電装品の増設や故障によって必要以上に電力が消費されるケースもあります。さらに、充電を行うオルタネーターやケーブルの不具合も原因となるため、バッテリー上がりが起こっても劣化以外の原因も十分にありえます。

バッテリー上がりが疑われるときのチェックポイント

エンジンがかからなくなり、バッテリー上がりが疑われるときは、以下のチェックポイントを確認し車にとって適切な対応を取れるようにしましょう。

エンジンや電装品が動くかを確認する

エンジンをかけてみたとき、エンジンを始動させるセルモーターの音が弱々しい、あるいはまったく反応しない場合は、バッテリー上がりが発生している可能性があります。あわせて、ヘッドライトやエアコンなどの電装品が動くかどうかも確認しましょう。ヘッドライトやルームランプが暗い、カーナビやエアコンが動かないといった場合は、バッテリー上がりの可能性が高いと考えられます。

バッテリー上がりが疑われる場合は何度も試さない

エンジンがかからないと焦って何度もキーを回したくなりますが、これは逆効果です。繰り返し試すことで、残っているわずかな電気まで使い切ってしまい、状況が悪化する可能性があります。もし「かかりそうでかからない」と感じたら、それ以上無理に試さないようにしましょう。具体的な対処法については、後の章にてご紹介します。

しばらく待っても良くなると期待はできない

バッテリーが上がっても少し待つことで復活するかもしれない、と考えてしまうかもしれませんが、バッテリーが回復するのは限定的な原因に限られるため、期待して放置するのはおすすめできません。また、仮に少し待つことでエンジンがかかるようになったとしても、いつ止まるかわからない状態は継続しています。バッテリー上がりが疑われる際は、すぐにでも対処を行うことが重要です。

バッテリー上がりで車が動かないときの対処法

バッテリー上がりで車が動かなくなってしまったときの対処法としては、主に「ジャンプスターターを使用する」「救援車にジャンピングスタートしてもらう」「ロードサービスを利用する」の3つがあります。

ジャンプスターターを使用する

ジャンプスターターは、持ち運びできる外部バッテリーのような装置で、バッテリーが上がった車に一時的に電力を供給してエンジンを始動させる道具です。近年はコンパクトで扱いやすい製品も多く、車に常備しておくと非常に安心です。

ジャンプスターターを使用する際は、まず本体に十分な充電があるかを確認し、車のエンジンやライト、エアコンなどの電装品をすべてオフにしておきます。準備が整ったら、ジャンプスターターの赤いケーブルをバッテリーのプラス端子につなぎ、黒いケーブルをマイナス端子につなぎます。

接続ができたらジャンプスターターの電源を入れ、車のエンジンを始動します。通常はすぐにかかりますが、かからない場合は何度も試さず、少し時間をおいてから再度挑戦しましょう。エンジンが始動したら、今度は黒、赤の順でケーブルを外し、金属部分に触れないように注意します。なお、具体的な使用手順については、購入したジャンプスターターの取扱説明書をよく確認してください。

エンジンがかかった後は、そのまま一定時間走行してバッテリーを充電します。ただし、バッテリーが劣化していると再びエンジンがかからなくなる可能性があるため、早めに点検や交換を行うことをおすすめします。

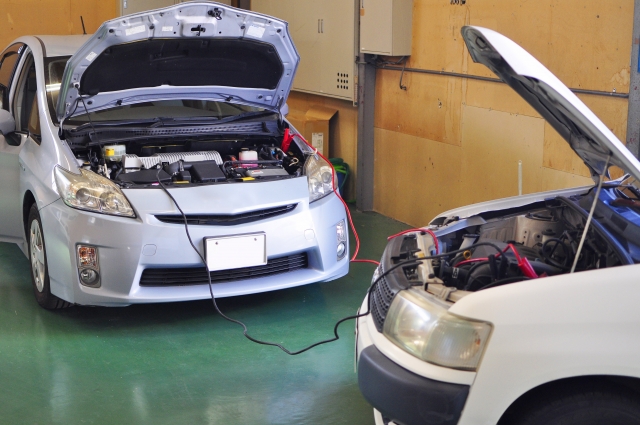

救援車にジャンピングスタートしてもらう

ジャンピングスタートは、救援車のバッテリーから電気を分けてもらい、ご自身の車のエンジンを始動させる方法です。ブースターケーブルを持っていて、周囲に協力してくれる車がある場合に、ジャンピングスタートを実行できます。

まず両方の車を近づけ、エンジンを切った状態でブースターケーブルを準備します。赤いケーブルをご自身の車のプラス端子、次に救援車のプラス端子へとつなぎ、続いて黒いケーブルを救援車のマイナス端子、最後にご自身の車のマイナス端子に接続します。なお、車によって接続部分が変わる場合がありますので車両ごとの取扱説明書をご確認ください。

準備が整ったら救援車のエンジンを先に始動させ、5分ほど待って充電します。その後、走行しない状態でゆっくりとアクセルを踏み、エンジンを回転させ、その状態でご自身の車のエンジンをかけます。問題なくかかれば、接続したときとは逆の手順でケーブルを外します。

ジャンピングスタートには、故障車と救援車が同じ電圧であることを含め、いくつかの条件があります。使用前には取扱説明書やご自身の車、救援車の特徴をよく確認することが大切です。

ロードサービスを利用する

ジャンプスターターがない場合や救援車が近くにない場合、ご自身での作業に不安がある場合には、ロードサービスを呼ぶのが最も確実な解決策です。JAFや自動車保険に付帯するサービスを利用すれば、スタッフが現場に駆けつけて適切な方法でエンジンを始動してくれます。場合によっては、その場でバッテリー交換まで対応してもらえることもあります。

ロードサービスを利用するメリットは、安全に確実な処置をしてもらえる点です。特に夜間や交通量の多い場所で作業するのは危険が伴うため、無理をせず専門のサポートを利用するのが安心です。また、エンジンがかからないときはバッテリー上がり以外の原因も考えられるため、その場で原因を見極めてもらえる点も大きな利点です。

まとめ

バッテリー上がりは、自然放電やバッテリーの劣化などが原因で起こり、エンジンがかからず運転できなくなるため、できれば避けたいトラブルです。もし起きてしまった場合は、ジャンプスターターの使用や救援車でのジャンピングスタート、ロードサービスの利用といった方法で対応できます。大切なのは、慌てず正しい手順で行動すること。そして予防のためには、バッテリーは消耗品であることを意識し、定期的な点検や交換を行ってトラブルを未然に防ぐことが重要です。